Plongée critique dans les temples culturels de la capitale

Paris adore se présenter comme la capitale mondiale de la culture, et il faut admettre qu’avec plus de 130 musées, la ville a de quoi bomber le torse. Du mastodonte Louvre aux lieux plus discrets planqués dans d’anciens hôtels particuliers, les musées parisiens forment une espèce d’archipel foisonnant : brillant en surface, complexe en profondeur, souvent magnifique, parfois fatigant, mais toujours fascinant à décortiquer.

Dans un paysage urbain où tout va trop vite, ces institutions sont devenues des miroirs déformants : elles montrent ce que Paris a été, ce qu’elle veut être, et ce qu’elle cache encore sous ses tapis épais et ses moulures.

La course parisienne aux grands récits

Le Louvre reste l’étendard, le géant qui hypnotise 8 à 10 millions de visiteurs par an selon les périodes, une ville dans la ville où l’on peine parfois à distinguer la Joconde des perches à selfies qui l’entourent. Ce musée fonctionne comme une ligne de front entre la quête de savoir et l’épuisement touristique : on avance, on piétine, on scrute des siècles d’histoire entassés dans des galeries immenses, comme une sorte de marathon culturel obligatoire.

Le Musée d’Orsay, lui, déroule la saga du XIXe siècle avec la précision d’un roman naturaliste. Installé dans une ancienne gare posée sur les quais de Seine, il mélange mouvement, bruit fantôme des trains et impressionnisme. Il n’est plus seulement un musée : c’est un condensé matériel de ce que Paris fantasmait être à l’époque industrielle — moderne, nerveuse, bouillonnante.

Et puis il y a le Centre Pompidou, ce bloc de tuyaux colorés que certains ont pris pour une usine avant de comprendre qu’il s’agissait d’un écrin pour l’art moderne. Une provocation architecturale devenue icône, où les collections racontent le XXe siècle sans fard, avec ses angles, ses ruptures et ses excès.

Les musées où Paris laisse tomber le masque

Ce qu’on ne dit pas toujours, c’est que les musées parisiens sont aussi des lieux où l’on peut lire les contradictions de la ville : richesse et précarité, patrimoine figé et innovation permanente, mémoire et oubli.

Au Musée Carnavalet, entièrement consacré à l’histoire de Paris, les murs semblent murmurer que la ville n’a cessé d’être détruite, reconstruite, réinventée. Rien n’y est vraiment stable. Les collections montrent autant les fastes aristocratiques que les révolutions, les insurrections, les reconstructions et les obsessions urbanistiques. C’est un musée qui rappelle que Paris aime se raconter, quitte à se réécrire.

À l’opposé, les musées scientifiques comme le Palais de la Découverte (en transformation) ou les espaces du Muséum national d’Histoire naturelle plongent dans une autre temporalité : celle de la connaissance brute, plus lente, plus complexe, parfois moins glamour, mais essentielle. On y redécouvre que la science, loin d’être une abstraction, est une pratique vivante, méthodique, souvent conflictuelle. Paris s’y dévoile autrement : laborantine plutôt que diva.

Les lieux à taille humaine où se cache l’essentiel

Entre les mastodontes touristiques, Paris abrite une constellation de petites pépites. Pas besoin de projecteurs, ces musées existent dans la discrétion et c’est ce qui les rend précieux.

Le Musée de la Vie romantique, par exemple, niché au bas de la butte Montmartre, paraît flotter dans une bulle hors du temps. Dans son jardin minéral et végétal, on croirait entendre les pas des artistes qui ont façonné le XIXe siècle littéraire. Là, Paris se fait plus intime, plus fragile, presque chuchoté.

Le Musée Zadkine, près du Luxembourg, respire la sculpture comme un souffle continu. À peine franchi le portail, l’agitation parisienne tombe net. Ces endroits rappellent que la culture n’a pas toujours besoin d’un bloc de béton futuriste ou d’un budget XXL pour exister.

Ce que reflètent vraiment les musées parisiens aujourd’hui

On pourrait croire que les musées sont figés dans leurs vitrines, mais Paris pousse partout des questions brûlantes : restitution, relecture des œuvres, nouvelles formes d’inclusion, accès à la culture. Les débats s’y croisent comme dans une agora moderne.

Des expositions temporaires abordent de plus en plus les identités invisibilisées, les pans oubliés de l’histoire ou les problématiques écologiques. Les musées ne se contentent plus d’être des coffres-forts à chefs-d’œuvre : ils deviennent des scènes où les enjeux contemporains s’exposent sans détour.

L’évolution se voit dans les médiations, les installations sonores, les performances, mais aussi dans les horaires élargis, les nocturnes, les formats hybrides qui attirent des publics plus jeunes, plus divers, plus mobiles.

Paris, laboratoire culturel à ciel ouvert

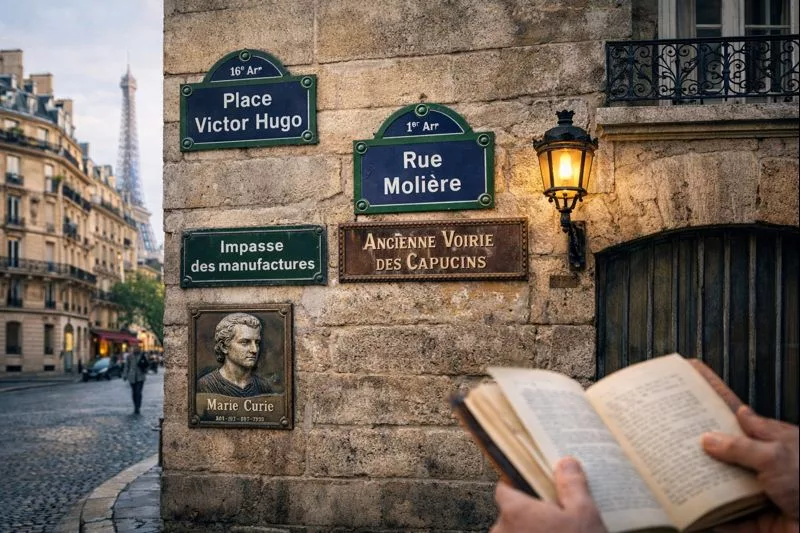

Ce qui rend les musées parisiens si singuliers, c’est leur capacité à faire cohabiter des époques, des récits et des visions contradictoires dans un espace réduit. Dans un rayon de quelques kilomètres, on passe des momies égyptiennes à l’art numérique, des salons haussmanniens aux expériences immersives, de la Préhistoire à l’avant-garde.

La ville transforme chaque musée en microcosme : un bout de société, un fragment de mémoire, un territoire d’expérimentation.

Et au milieu de tout ça, le visiteur

Arpenter les musées parisiens, c’est accepter le vertige. C’est se perdre dans les couloirs du Louvre avant de retomber dans une salle silencieuse du Petit Palais. C’est se laisser happer par une projection au Jeu de Paume ou traverser un jardin sculpté en imaginant une autre vie.

Ce n’est ni une quête de vérité, ni une chasse aux images Instagram : c’est une traversée. Une manière d’habiter la ville autrement, de ralentir au milieu du bruit, de comprendre ce qui, sous la surface, façonne Paris depuis des siècles.

Les musées parisiens ne cherchent plus seulement à exposer. Ils tentent désormais de raconter, parfois de réparer, souvent de questionner. Ils ne sont pas parfaits — aucun lieu culturel ne l’est — mais ils continuent d’être des espaces indispensables, ouverts, parfois fragiles, parfois étincelants, où la ville accepte enfin de regarder son propre reflet.

Et si l’on prend le temps de les parcourir avec curiosité plutôt qu’avec précipitation, ils deviennent des fenêtres ouvertes sur ce qui fait Paris : une ville qui doute, qui change, qui se réinvente, et qui n’a jamais cessé d’être un immense musée à ciel ouvert, parfois chaotique, mais toujours vivant.