Cinéma, art de rue et mémoire collective

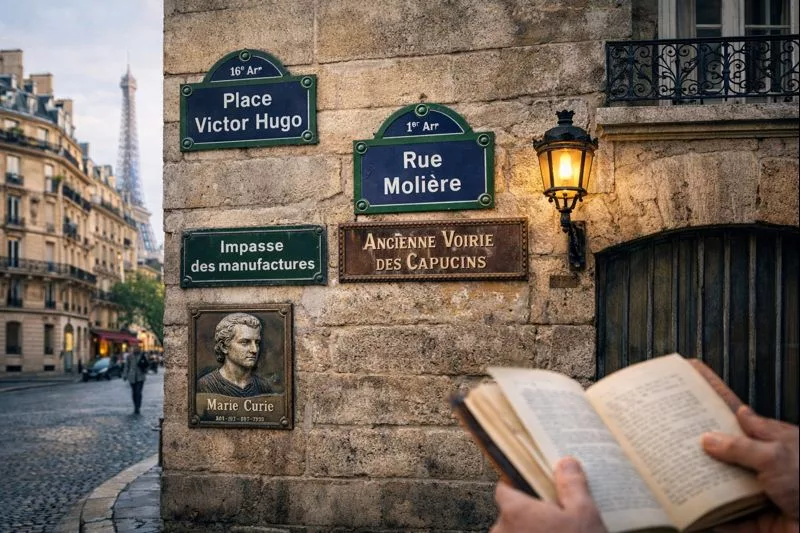

L’une des initiatives phares lors de ces rencontres est l’exposition interactive « Séquence cultes de films parisiens ». Imaginez déambuler dans Paris, et à chaque coin de rue, être saisi par une œuvre de street art inspirée par le cinéma, qui vous ramène à une scène culte immortalisée dans les rues de la ville. C’est ce que propose cette exposition unique, du 27 mars au 12 avril. Le visiteur est transporté à travers le temps et l’espace par une série de créations artistiques – panneaux de rues, pochoirs, carreaux – placés là où ont été tournées des scènes d’anthologie. Le coup de génie réside dans l’intégration de QR codes, qui, scannés, permettent de visionner immédiatement la séquence cinématographique correspondante. Une parfaite osmose entre innovation technologique et glorification de la mémoire collective cinématographique parisienne.

Le 10 avril, une balade guidée exceptionnelle est prévue pour plonger davantage dans cet univers cinématographique qui revit à travers la ville. Le photographe Claude Degoutte prendra les rênes de cette exploration, accompagné de certains artistes dont les créations revisitent le patrimoine filmique parisien. À travers cette symbiose de cinéma et street art, l’événement se positionne à la croisée du passé, du présent et de l’avenir culturel, consolidant le statut de Paris comme une galerie d’art à ciel ouvert.

L’engagement au service de la solidarité

L’autre objectif ambitieux de ces rencontres repose sur l’alliance entre culture et solidarité. Sous l’impulsion du Pôle Rosa Luxemburg, ces deux semaines d’agitation culturelle ne se bornent pas à divertir et émerveiller. Elles s’engagent à créer un impact social tangible, sollicitant un changement de regard vis-à-vis des personnes en situation de grande exclusion. Le quartier du Marais, avec ses murs imprégnés d’histoire et ses ruelles pavées de souvenirs, devient le théâtre d’un acte résolument solidaire. En mettant en avant son patrimoine artistique et spirituel, ces rencontres défient les conventions et esquissent un modèle culturel inclusif. À travers ciné-concerts, chorales et ateliers créatifs, les participants sont encouragés à co-créer et s’enrichir mutuellement, renforçant les liens communautaires.

Cet engagement ne peut qu’être salué à l’heure où l’art doit, plus que jamais, être un levier de transformation sociale. Dans un monde en constante mutation, cet événement rappelle que la culture peut servir de résilience, étant aussi un vecteur puissant de partage et de compréhension.

Un modèle parisien à suivre

Au-delà des expositions et des festivités, les « Rencontres culture et solidarité 2025 » invitent à réfléchir sur le rôle des institutions culturelles et leur capacité à initier des projets novateurs et inclusifs. Alors que Paris continue d’être le berceau de l’expérimentation artistique et culturelle, ces rencontres soulignent la nécessité d’un modèle intersectionnel qui lie beauté et besoin, création et compassion. Dans un contexte mondial où les enjeux socio-culturels sont plus pressants que jamais, cet événement propose une voie vers un avenir culturel où esthétique rime avec éthique.

À titre personnel, je suis impressionné par cette démarche audacieuse de la ville lumière, qui ne se contente pas de tirer des hordes de touristes en quête de selfies à la Tour Eiffel, mais qui s’investit profondément dans un art qui soigne les plaies encore ouvertes de notre société. Ce modèle devrait inspirer d’autres capitales à repenser leur relation avec leurs citoyens et explorer l’infinie possibilité de collaborations entre artistes, bénévoles et institutions. Car après tout, l’art est un langage universel, un cri à la fois féroce et bienveillant, capable de transformer Paris, la ville-lumière, en ville d’avenir.