Quand les joyaux de l’histoire s’évaporent en sept minutes

Le 19 octobre 2025 restera gravé dans la mémoire de la capitale comme une matinée où le monde de l’art a vacillé. Ce dimanche-là, aux alentours de 9 h 30, le plus célèbre musée du monde, le Louvre, a été la scène d’un vol d’une audace inédite. Huit pièces précieuses issues des bijoux de la Couronne française ont été dérobées en plein jour, au cœur de la galerie d’Apollon, sous le nez des caméras et des visiteurs. Un casse aussi rapide qu’un battement d’aile : sept minutes, montre en main.

Les malfaiteurs n’ont pas choisi le hasard. Le Louvre, ce temple du patrimoine, accueille chaque jour des dizaines de milliers de visiteurs, des touristes pressés, des Parisiens curieux, des étudiants venus croquer la Renaissance. L’endroit est un carrefour, un aimant, une machine logistique gigantesque. Et dans ce décor d’apparente invulnérabilité, une faille s’est ouverte, offrant au monde un spectacle surréaliste : celui d’une France vulnérable jusque dans son symbole le plus sacré.

Un scénario millimétré digne d’un film

Selon les premières reconstitutions, tout s’est déroulé avec une précision quasi militaire. Vers 9 h 20, un camion-nacelle se gare sur le quai François-Mitterrand, juste en contrebas du musée. Deux hommes en combinaison fluorescente descendent, visiblement à l’aise, sous les yeux indifférents des passants matinaux. Leur déguisement d’ouvriers joue parfaitement : rien ne choque dans un Paris où les chantiers font partie du décor quotidien.

Quelques minutes plus tard, la nacelle s’élève, s’arrime au balcon du premier étage. Une vitre haute sécurité est attaquée à la scie thermique. Les malfaiteurs s’engouffrent dans la galerie d’Apollon, joyau baroque du musée, connue pour ses plafonds peints et ses vitrines abritant les trésors de la monarchie. En moins de deux minutes, deux vitrines blindées sont brisées, les alarmes retentissent, mais la rapidité du geste désoriente la sécurité.

Les voleurs saisissent huit pièces : diadèmes, colliers, broches, boucles d’oreilles, tous des chefs-d’œuvre du XIXᵉ siècle ayant appartenu aux reines et impératrices françaises. Ils repartent par la même fenêtre, descendent dans la nacelle, disparaissent à bord de scooters TMax. À 9 h 37, ils se sont déjà volatilisés. À 9 h 40, la pyramide du Louvre ferme.

Des bijoux au poids de l’histoire

Les objets volés ne valent pas seulement leur poids en pierres précieuses : ils incarnent le récit politique et esthétique de la France impériale. Parmi eux, la parure de saphirs de la reine Marie-Amélie, composée de diamants et de pierres bleues serties sur or, symbole de la monarchie de Juillet. Une broche reliquaire de l’impératrice Eugénie, sertie de rubis et d’émaux, évoquant l’époque du Second Empire. Et surtout, un collier d’émeraudes et de diamants ayant appartenu à Marie-Louise, seconde épouse de Napoléon Iᵉʳ.

Chacune de ces pièces est un morceau d’histoire, un témoin de la grandeur française et de son goût pour l’apparat. Leur disparition n’est pas seulement une perte matérielle, mais une atteinte symbolique à l’identité culturelle du pays.

Le diamant Régent, pierre légendaire de 140 carats, a quant à lui été épargné. Ce détail a nourri les hypothèses d’un ciblage précis, suggérant que les voleurs connaissaient parfaitement leur butin : ce n’était pas une razzia aveugle, mais un vol commandité.

Un choc pour l’institution et le pays

L’affaire a immédiatement déclenché une onde de stupeur. Le musée a été bouclé, les visiteurs évacués. Les images de la pyramide vide ont fait le tour du monde, symbole d’une France abasourdie par la vulnérabilité de son patrimoine. Le ministre de l’Intérieur a évoqué un « vol d’une précision inquiétante ». La ministre de la Culture a parlé d’un « acte d’une gravité exceptionnelle ».

Rapidement, une cellule d’enquête spécialisée dans le trafic d’art a été mise sur pied. Les enquêteurs du BRB (Brigade de répression du banditisme) et de l’Office central de lutte contre le trafic de biens culturels se sont saisis du dossier. Les vidéos de surveillance, les traces ADN et les résidus de métal retrouvés sur la vitre sciée sont en cours d’analyse.

Les failles du système

Ce casse met crûment en lumière les failles d’un musée géant dont les 72 000 m² sont surveillés par un effectif humain réduit. Malgré les technologies de pointe, les contraintes budgétaires et la pression touristique compliquent la vigilance. La galerie d’Apollon se situe dans une zone ancienne du musée, où la modernisation des vitrines et des alarmes est encore en cours.

Les syndicats du personnel alertent depuis plusieurs années sur les coupes d’effectifs, les sous-traitances privées, la fatigue du personnel de sécurité. Le Louvre est une forteresse, certes, mais une forteresse pleine de visiteurs, où l’on doit concilier accueil, fluidité et protection. Ce casse n’est pas seulement un échec de sécurité : c’est un révélateur de tension entre ouverture et préservation.

L’éternel paradoxe : ouvrir ou protéger ?

Depuis des décennies, la France revendique l’accessibilité universelle de sa culture. Le Louvre, avec sa pyramide de verre, incarne cette philosophie : un lieu ouvert à tous, symbole de démocratie culturelle. Mais cette ouverture a un prix. Plus on rend la culture accessible, plus elle devient fragile.

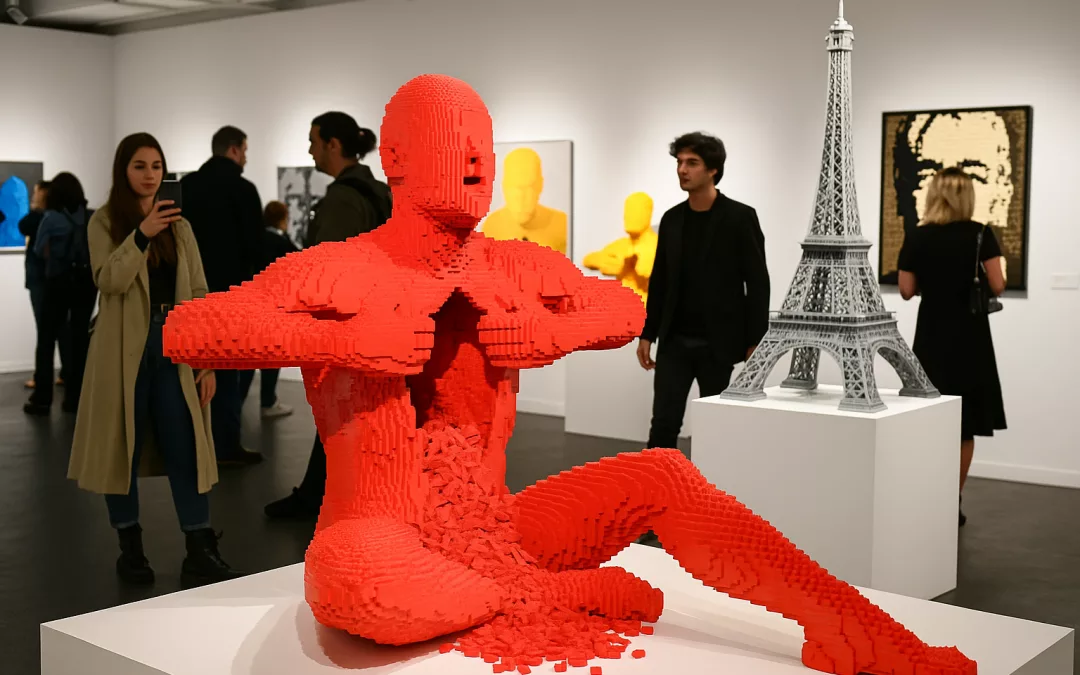

Le public moderne, connecté, friand d’images et d’expériences, ne perçoit souvent que la façade lumineuse : les selfies sous la verrière, les stories devant la Joconde, les souvenirs d’une visite express. Derrière, il y a des milliers de caméras, de capteurs, de rondes, et désormais une plaie ouverte.

Cette tension entre visibilité et vulnérabilité hante tous les grands musées du monde. Londres, Madrid, New York : tous ont connu des vols emblématiques. Mais à Paris, ce casse frappe un symbole universel. Il rappelle que la beauté attire autant l’admiration que la convoitise.

Un casse d’experts

Les enquêteurs s’accordent : il ne s’agit pas de délinquants opportunistes. Le matériel utilisé, la vitesse d’exécution et la connaissance des lieux laissent penser à un commando professionnel. Les bijoux dérobés sont impossibles à revendre tels quels : leur valeur historique les rend reconnaissables. Les transformer ou les faire fondre serait une hérésie pour un collectionneur averti.

L’hypothèse d’un commanditaire privé, collectionneur clandestin ou réseau international, est sur la table. Ce type de vol sur commande vise souvent à alimenter le marché noir de l’art, estimé à plusieurs milliards d’euros par an. Dans ces circuits parallèles, les œuvres volées deviennent monnaie d’échange entre groupes criminels.

La France face à son image

Ce vol survient dans un contexte particulier. Paris sort à peine de la fièvre des Jeux olympiques, qui avaient déjà mobilisé des moyens colossaux de sécurité. L’événement pose une question dérangeante : comment une capitale ultra-surveillée, bardée de caméras, peut-elle se faire surprendre dans son cœur patrimonial ?

L’affaire dépasse le simple cadre judiciaire. Elle touche à l’image même de la France : celle d’un pays qui se revendique gardien des arts, héritier de siècles de grandeur, mais qui peine à protéger son trésor.

Le poids symbolique pour les Parisiens

Pour les habitants, ce casse a une résonance particulière. Le Louvre n’est pas un simple musée : c’est un repère, un ancrage. Le voir violé, c’est sentir qu’une part du récit commun vacille. Dans les cafés, les conversations vont bon train : « Comment est-ce possible ? », « Où étaient les gardiens ? », « Et si cela arrivait ailleurs ? »

Au-delà de la sidération, il y a la conscience d’une époque. Celle où la vitesse, la technologie, l’opportunisme permettent de déjouer même les bastions les mieux gardés. Paris, la ville-musée, découvre qu’elle est aussi une ville-cible.

L’après-braquage : renaissance ou repli ?

Trois jours après le vol, le Louvre a rouvert ses portes. Les visiteurs affluent à nouveau, un peu plus silencieux, un peu plus méfiants. Les vitrines brisées ont été remplacées par des parois opaques. Les gardiens redoublent de vigilance. Le musée promet une « réévaluation complète » de son dispositif de sécurité.

Mais au-delà des mesures techniques, ce casse soulève une réflexion profonde : comment protéger sans enfermer ? Comment préserver la liberté de contempler sans transformer les musées en bunkers ? L’équilibre est délicat, presque philosophique.

Le Louvre a annoncé une révision de son plan de sécurisation : davantage de personnel, des technologies renforcées, et un contrôle plus strict des accès techniques. L’idée est de conserver l’ouverture du lieu tout en réaffirmant sa solidité.

Le rôle du public d’aujourd’hui

Le public jeune, urbain, moderne, ne se contente plus de contempler : il documente, partage, commente. Ce rapport à la culture transforme la visite en expérience vivante. Le vol du Louvre rappelle à ce public que la culture n’est pas un contenu figé, mais un patrimoine vivant et fragile.

La génération qui habite les cafés du Marais, qui défile aux expositions de la Fondation Louis-Vuitton ou au Palais de Tokyo, découvre qu’un musée n’est pas seulement un décor pour stories : c’est un lieu où l’histoire continue de s’écrire, parfois dans la douleur.

Paris, capitale de contrastes

Il y a quelque chose d’éminemment parisien dans ce paradoxe : le faste et la faille, la beauté et la fragilité. La ville vit à un rythme de contrastes : elle sublime et elle s’effrite, elle protège et elle s’expose. Ce casse est une métaphore : même les institutions les plus solides peuvent trembler.

L’affaire du Louvre ne changera peut-être pas la face du monde, mais elle laisse une cicatrice symbolique dans la psyché parisienne. Elle rappelle que la grandeur s’entretient, qu’elle exige attention, investissement et respect.

Ce que retient l’histoire

D’ici quelques années, le braquage du Louvre de 2025 figurera aux côtés des grands vols d’art : celui de la Joconde en 1911, celui du musée d’Anvers en 2003, celui du Kunsthal de Rotterdam en 2012. Ces épisodes ne sont pas de simples crimes : ce sont des chapitres du rapport complexe entre l’humanité et son patrimoine.

Et dans un monde saturé d’images, où l’art est parfois réduit à un fond d’écran, ces vols rappellent que la beauté a toujours un prix — et qu’elle attire toujours les convoitises.